![学校法人代々木学園 代々木高等学校[公式]](https://yoyogi.ed.jp/wp2026/wp-content/uploads/2021/10/bn_shool_shima.jpg)

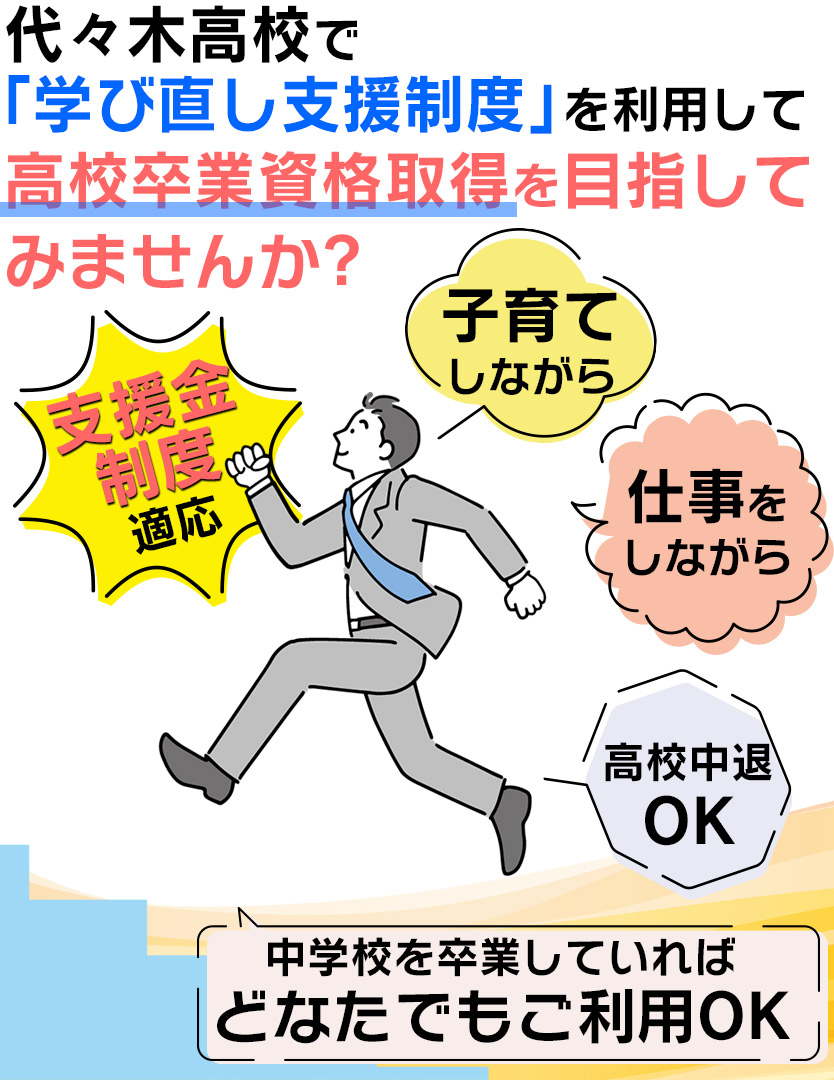

中学校を卒業していれば学び直し支援制度はどなたでも利用でき年齢の制限はありません。

中学校を卒業していれば学び直し支援制度はどなたでも利用でき年齢の制限はありません。 高等学校を中退した方でも大丈夫です。

高等学校を中退した方でも大丈夫です。 学び直し制度の他に国の「就学支援金制度」東京都在住であれば東京都の高等学校等の授業料支援を受けることができます。

学び直し制度の他に国の「就学支援金制度」東京都在住であれば東京都の高等学校等の授業料支援を受けることができます。 高等学校を中退した場合はそれまでの在籍日数や修得した単位を引き継ぐことが可能です。

高等学校を中退した場合はそれまでの在籍日数や修得した単位を引き継ぐことが可能です。- 就学支援金・学び直し支援金制度の中から適応される制度1つを利用します。

- 東京都在住の方は、東京都の高等学校等の授業料支援制度も併用することも可能です。

よくあるご質問

- 学び直し支援金の受給資格があるかどうか分かりません。受給資格の有無はどのようにすれば確認できますか?

- 受給資格がある場合、学校から「学び直し支援金の申請案内」が配付されます。申請案内に基づき申請手続きを進めてください。申請案内が配付されない場合は、在学校にご確認ください。

- 1年間留学したため、現在の在学校で就学支援金の受給期間が満了しました。学び直し支援金を受給することができますか?

- 現在の在学校の前に高等学校等を中途退学したことがある場合は対象となります。同一の学校で留学・休学・留年等により就学支援金の支給期間が満了した場合は対象となりません。

- 就学支援金の受給期間が満了したかどうかわかりません。どうすればいいですか?

- 最後に就学支援金を受給していた都道府県から発行された「受給資格消滅通知」を確認してください。「受給資格消滅通知」を紛失した場合は、当該都道府県から「支給実績証明書」を取得し、残支給期間の有無を確認してください。

- 申請手続きが完了しました。学び直し支援金はいつ支給されますか?

- 学び直し支援金は、学校が生徒本人に代わり授業料として受け取ります(代理受領)。生徒本人・保護者に直接支給されるものではありません。

- 全日制の学校に在学中です。就学支援金を受給中ですが、学び直し支援金を受給できますか?

- 就学支援金の受給中は学び直し支援金は受給できません。本年度中に就学支援金の受給期間が終わる場合で、学び直し支援金の対象要件をすべて満たす場合は、その翌月から学び直し支援金を受給できますので、認定申請をしてください。

- 単位制の学校に在学中です。就学支援金を受給中ですが、学び直し支援金を受給できますか?

- 就学支援金を受給中でも、本年度の就学支援金の残支給単位を超えた履修登録を行う場合、履修開始時より、就学支援金と学び直し支援金を並行して受給することができます。本年度中に就学支援金の支給対象期間又は支給対象単位が終わる場合で、学び直し支援金の対象要件をすべて満たす場合は、認定申請をしてください。

- 母親は控除対象配偶者となっており、非課税です。マイナンバー確認書類は父親のものだけ提出すればよろしいですか?

- 父親のものだけではなく、当該配偶者についてもご提出ください。

- 本年6月に父母が離婚し、母親が親権をもつことになりました。母親の課税額のみであれば受給の要件を満たしますが、どのような手続きをとればよいですか?

- 離婚の成立により保護者が母親のみとなり、母親の収入が所得制限基準を下回れば、学び直し支援金を受給できます。学校に手続き方法を確認し、申請手続きを進めてください。

- 父母が死亡したため親権者がいませんが、祖母が生活費を出しているので、祖母のマイナンバーを提出すればよいですか?

- 親権者がいない場合は、未成年後見人の収入で審査します。また、未成年後見人がいない場合は、主たる生計維持者の収入で審査します。主たる生計維持者の確認は健康保険証等で行いますので、主たる生計維持者のマイナンバー及び健康保険証等の写しを提出してください。 この場合、書類の受付日は学校へ提出した日になります。ご注意ください。

- 申請手続に必要な書類は、東京都私学就学支援金センターに直接提出してもよいですか?。

- 同センターで直接書類の受付はできません。必ず学校へ提出してください。 万が一誤って同センターに提出された場合は、一旦書類を返送しますので、改めて学校に提出してください。

- 税更正がありました。何か手続きが必要ですか。

- 支給額等が変更になる可能性がありますので、速やかに在学校を通じてお申し出ください。

![学校法人代々木学園 代々木高等学校[公式]](https://yoyogi.ed.jp/wp2026/wp-content/uploads/2026/01/logo2025.png)